INDEX

日本の製造業や中小企業では、新商品の開発や事業拡大、取引先との関係強化など、さまざまな経営課題が日々生じています。そういった経営課題を整理し、有効な対策や戦略を検討するために役立つ考え方(フレームワーク)の1つとして、「SWOT分析」があります。

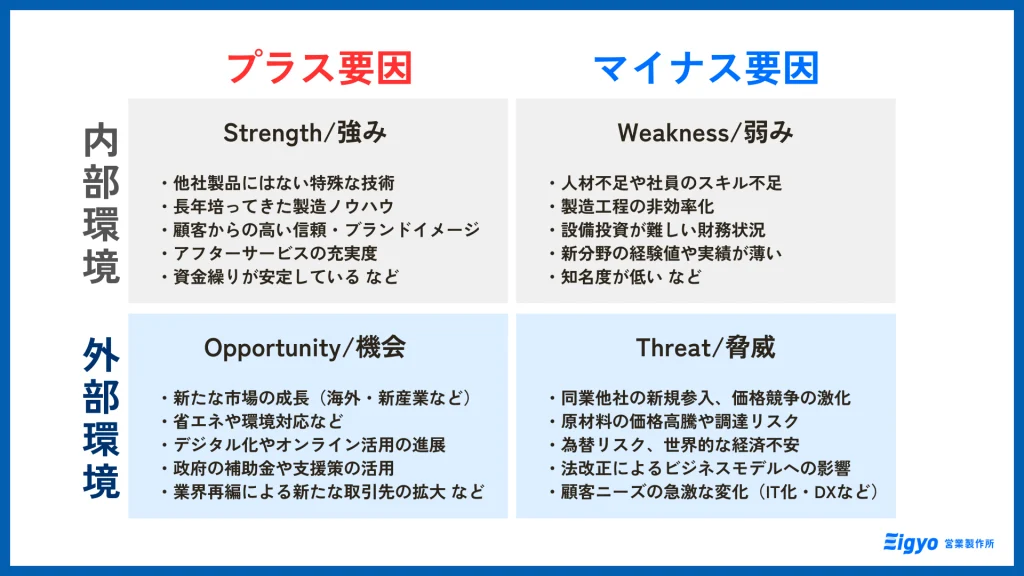

SWOT分析はStrength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)という4つの視点から自社の状況を整理する手法です。

本記事では、SWOT分析の基礎から応用、そして実際の活用方法や注意点までを詳しく解説します。

自社の強み・弱みと市場環境を整理して、今後の経営・マーケティング戦略にぜひ生かしてください。

1. SWOT分析とは何か?

SWOT分析(スウォット分析)は、以下4つの要素に基づいて自社の環境を整理し、経営・マーケティング戦略のヒントを得るフレームワークです。

- S(Strength): 強み

自社が得意としている点、競合他社に勝っている点など。 - W(Weakness): 弱み

自社が苦手としている点、競合他社に劣る点など。 - O(Opportunity): 機会

市場や社会の変化、技術革新などに伴い、自社にとってプラスに作用する外部要因。 - T(Threat): 脅威

社会情勢や競合の動き、法律の変更などにより、自社にマイナスの影響を与える外部要因。

特に製造業や中小企業の場合、取引先や下請け構造の中で製品単価に影響を受けやすかったり、大企業ほど広告費に投資しにくかったりと、独自の経営課題が存在します。

SWOT分析を実施することで、こういった複雑な状況を整理でき、将来に向けた戦略や行動計画の立案に役立ちます。

2. SWOT分析の4要素:内部環境と外部環境

SWOT分析の大きな特徴は、内部環境(StrengthとWeakness)と外部環境(OpportunityとThreat)を切り分けて考える点にあります。

経営者や担当者は、「何が自社内の問題(あるいは強み)で、何が外部からの影響なのか」を区別することで、具体的な課題解決策を検討しやすくなります。

Strength(強み)

- 他社製品にはない特殊な技術

- 長年培ってきた製造ノウハウ

- 顧客からの高い信頼・ブランドイメージ

- アフターサービスの充実度

- 資金繰りが安定している など

Weakness(弱み)

- 人材不足や社員のスキル不足

- 製造工程の非効率化

- 設備投資が難しい財務状況

- 新分野の経験値や実績が薄い

- 知名度が低い など

Opportunity(機会)

- 新たな市場の成長(海外・新産業など)

- 省エネや環境対応など、社会的ニーズの高まり

- デジタル化やオンライン活用の進展

- 政府の補助金や支援策の活用

- 業界再編による新たな取引先の拡大 など

Threat(脅威)

- 同業他社の新規参入、価格競争の激化

- 原材料の価格高騰や調達リスク

- 為替リスク、世界的な経済不安

- 法改正によるビジネスモデルへの影響

- 顧客ニーズの急激な変化(IT化・DXなど) など

ここで重要なのは、「強み」「弱み」は自社がコントロールできる要素であるのに対し、「機会」「脅威」は自社でコントロールしにくい要素だということです。

分析の際、この切り分けをきちんと意識して項目を整理すると、後から戦略を考える段階で役立ちます。

3. SWOT分析を行うメリット・デメリット

メリット

1.全体像が見えやすくなる

自社を取り巻く環境が整理されるため、漠然としていた経営課題や市場動向を一覧しやすい。

2.強みを生かした戦略が立てやすい

強みをきちんと把握することで、競合優位性を確立しやすくなる。

3.弱点への対処法が考えやすい

弱みに気づけるため、改善策を検討しやすい。優先度を決める際にも役立つ。

4.新たなビジネスチャンスやリスク管理

機会や脅威を洗い出すことで、市場の追い風を受け取る方法や、将来の危機管理がしやすくなる。

デメリット

1.要素の分類が主観的になりやすい

「これは強み? それとも機会?」というように、要素の切り分けで意見が分かれる場合がある。

2.分析だけで終わる可能性がある

フレームワークに当てはめて洗い出しただけで、具体的なアクションに落とし込まないままだと効果が薄い。

3.客観的なデータ不足のリスク

「経験則や勘」に頼りすぎると、分析結果があいまいなまま終わってしまう可能性がある。

こうしたデメリットを避けるためにも、できるだけ数値や第三者の視点を取り入れたり、最終的にアクションプランに落とし込む仕組みづくりが大切です。

4. SWOT分析の進め方

SWOT分析は、大まかに以下の流れで進めます。

- 目的の設定

- 外部環境分析(機会・脅威)

- 内部環境分析(強み・弱み)

- クロスSWOT分析で戦略を導く

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 目的の設定

SWOT分析を行う前に、何のために行うのかをはっきりさせることが重要です。

例えば、次のような目的が考えられます。

- 新商品の市場投入を検討するため

- 既存事業の売上拡大を目指すため

- 新規分野への参入リスクとメリットを把握するため

- 自社の経営課題を洗い出し、改善ポイントを明確にするため

目的を定めれば、分析の方向性や優先度が自然と決まってくるため、時間のロスや議論の迷走を防げます。

2. 外部環境分析(Opportunity / Threat)

まずは外部環境から分析を始めるのがおすすめです。なぜなら、外部環境の変化が内部環境に影響を及ぼす可能性があるからです。

- Opportunity(機会)

- 例:製造業なら、政府の補助金制度によりDX化が進めやすい

- 例:海外市場が拡大しており、輸出増が見込める

- Threat(脅威)

- 例:コロナ禍などで市場が縮小し、取引が減少

- 例:競合他社が大規模な設備投資を行い、低価格で参入

外部環境を捉えるうえで、PEST分析やファイブフォース分析など、補助的なフレームワークを使うのも効果的です。後述の「7. SWOT分析をより深める補助フレームワーク」で詳しく解説します。

3. 内部環境分析(Strength / Weakness)

次に、会社内部の要因を分析します。製造業の場合は「技術力」や「設備投資能力」、営業力の有無などがポイントです。

- Strength(強み)

- 例:特許技術を保有しており、差別化がしやすい

- 例:高い技能を持つ熟練工が多数在籍

- Weakness(弱み)

- 例:後継者不足や生産スタッフの育成が滞っている

- 例:広告予算が限られており、認知度が低い

自社の強みが本当に強みといえるかどうか、客観的な数値や顧客目線を加えると、より正確性が高まります。また、自社の弱みを「どの程度のコストや労力で解消できるか」も考慮すると、後の戦略立案がスムーズです。

4. クロスSWOT分析で戦略を導く

SWOT分析で4つの要素を整理したあと、そのままでは「自社の現状把握」で終わってしまいがちです。ここからもう一歩踏み込んで、4要素を掛け合わせて具体策を検討する「クロスSWOT分析」を行いましょう。

クロスSWOT分析とは、次のように4マスを作り、それぞれの組み合わせから戦略を考えます。

<強み × 機会>

自社の強みを活かして機会を最大限に取り込む

例)高い技術力を使って、新市場でシェアを獲得する

<強み × 脅威>

強みを使って脅威を回避・最小化する

例)海外の安価な製品が流入しているが、自社の独自技術を前面に出し、差別化を図る

<弱み × 機会>

弱みを克服し、機会を逃さない

例)営業人員が不足しているが、新市場への拡大をするために人材採用や育成を強化する

<弱み × 脅威>

弱みを放置すると、大きなダメージにつながるリスクがある

例)設備の老朽化と原材料高騰が重なり、生産コストが上昇しているため、急ぎで設備投資や合理化を検討する

クロスSWOT分析を行うことで、「どこに力を注げば最も効果的か」が見えやすくなります。特に、「強み × 機会」の部分で得られる積極戦略は、将来的な成長や差別化に直結しやすいため、重点的に取り組む価値が大きいです。

5. SWOT分析を活かすためのポイント

SWOT分析は優れたフレームワークですが、使い方を誤ると形だけの“お絵かき”に終わってしまいます。ここでは、SWOT分析を有効に活かすための重要なポイントをまとめました。

1. 目的・前提条件を共有する

「なんとなく経営がうまくいかないから分析しよう」という曖昧な状態では、分析過程で意見がばらばらになり、議論が散漫になる恐れがあります。

- 目的: 新商品開発の競合状況を把握するのか

- 分析対象: 既存事業の売上アップを狙うのか

- ターゲット顧客は? 競合企業は具体的にどこか?

これらを分析メンバー全員で共有しましょう。前提が違うと出てくる情報も変わるため、最初の段階で合意をとることが重要です。

2. 分析のメンバー選定

SWOT分析では、多様な視点を持つメンバーを集めることが大切です。

- 経営陣

- 製造担当者・工場長

- 営業担当者

- 経理・財務担当者

- 開発・設計担当者(製造業の場合)

部署の垣根を超えて意見を出し合うことで、強み・弱みをより正確に把握できたり、思わぬ機会や脅威を発見できる可能性が高まります。

3. 分析後は“具体策”に落とし込む

SWOT分析の結果をまとめた後、最も重要なのは「行動計画の策定」です。

- 強みをさらに伸ばすために、何をいつまでに実施するのか

- 弱みを克服するために、人員や予算はどう確保するのか

- 見えてきた機会をどの部署で対応するのか

- 脅威に対して回避策や緊急対応をどう行うのか

これらを具体的に検討し、かつ社内で合意して実行に移すことではじめて、SWOT分析は経営改善や事業拡大に貢献します。

SWOT分析以外にも、マーケティングに役立つ考え方も解説しています。

こちらの記事もご覧ください。

6. SWOT分析を用いた戦略策定の事例

ここでは、製造業の中小企業が新商品の企画・製造を検討している例をもとに、簡単なサンプル事例を紹介します。

事例:プラスチック加工を行う中小企業A社

目的: 新素材を使った小型部品の開発・販売で売上を拡大したい

対象市場: 自動車部品サプライヤー向け

<外部環境>

機会(O)

- 電気自動車(EV)市場の拡大に伴い、新素材や軽量部品の需要が増えている

- 政府が環境対応製品の普及を後押ししており、補助金や優遇措置がある

脅威(T):

- 海外の大手サプライヤーが同市場に参入しており、価格競争が激化

- 原材料の一部は海外調達で、為替リスクがある

<内部環境>

強み(S):

- 長年培ってきた高精度の樹脂加工技術を有している

- 自動車部品メーカーとの取引実績があり、一定の信頼を獲得している

弱み(W):

- 新素材の研究開発実績が乏しく、R&Dチームが小規模

- 資金力に限りがあり、大型投資が難しい

クロスSWOT分析による戦略例

【S×O:強み×機会】

・高精度の樹脂加工技術を武器に、EV部品メーカー向け試作品を提案

・官公庁や大学との共同研究や補助金を活用し、新素材の早期実用化を目指す

【S×T:強み×脅威】

・熟練技術者や営業担当による品質アピールで、海外大手とは差別化を図る

・為替リスクは、原材料を複数国から調達する仕組みを構築しリスク分散

【W×O:弱み×機会】

・R&Dチームを外部機関と連携して強化し、研究費の一部を補助金でまかなう

・新素材のサンプルを作り、営業と協力して顧客開拓の幅を広げる

【W×T:弱み×脅威】

・新素材投資が厳しい場合は、既存設備で応用可能な派生製品を検討し、リスクを抑える

・製造ラインの効率化や在庫管理を見直し、コスト競争力を高める

このようにクロスSWOT分析を行い、具体的な戦略や施策(投資・提携・新製品開発など)を検討します。

7. SWOT分析をより深める補助フレームワーク

SWOT分析は外部・内部環境を大きく整理するのに有効ですが、より詳細に外部環境を分析したい場合、以下のフレームワークとの組み合わせが効果的です。

1. PEST分析

- Politics(政治)

- Economy(経済)

- Society(社会)

- Technology(技術)

PEST分析では、上記4つの視点からマクロ環境を把握します。例えば、製造業なら「脱炭素化に伴う規制強化(政治)」「円安による輸出メリット(経済)」「環境意識の高まり(社会)」「3Dプリンターなどの新技術(技術)」を整理し、「機会・脅威」に紐づけて活用することが可能です。

2. ファイブフォース分析

ファイブフォース分析は、業界内の収益性や競争構造を5つの要因から探ります。

- 新規参入業者の脅威

- 代替品の脅威

- 買い手(顧客)の交渉力

- 仕入先(供給企業)の交渉力

- 競合企業間の敵対関係

製造業においては、新素材や異業種からの参入、原材料高騰によるサプライヤーの強大化などが脅威となり得ます。これらを明確にすることで、自社の競争優位性や課題の優先度を整理しやすくなります。

8. SWOT分析と経営戦略の関係

SWOT分析は、あくまで**「情報整理と現状把握のためのフレームワーク」**です。最終的には、ここで得られた情報や示唆をもとに経営戦略を練り上げ、実行計画につなげていく必要があります。

経営理念やビジョンとの整合性

経営トップが掲げる理念と、実際にSWOT分析で見つかった具体的な課題や機会とを照らし合わせる作業が重要です。そこにギャップがある場合は、どちらを優先すべきか判断が求められます。

事業ポートフォリオとの関連性

複数の事業や製品ラインを抱える場合、どの事業にリソースを集中すべきか、あるいは縮小すべきかといった意思決定にもSWOT分析は役立ちます。

定期的な見直し

市場や技術は刻々と変化します。SWOT分析の結果は「一度やればOK」ではなく、少なくとも年に1回、主要なイベント(大きな取引先の変更や法改正など)が起きた際には再度実施すると効果的です。

9. よくある質問(Q&A)

Q1. SWOT分析と3C分析は何が違うの?

A. 3C分析は「Customer(顧客)」「Company(自社)」「Competitor(競合)」の3つから市場と自社を分析する手法で、顧客と競合視点を中心に考えます。一方SWOT分析は、内部環境と外部環境をプラス・マイナスの視点で整理するフレームワークです。どちらも目的に応じて使い分けたり併用すると効果的です。

Q2. SWOT分析はどのタイミングで行えばいい?

A. 新規事業の立ち上げや、既存事業の見直しなど、大きな方向性を決める局面で行うと効果が高いです。また、市場環境が大きく変化した時や年度末・半期末など、経営計画を見直す節目に合わせるのもおすすめです。

Q3. 弱みと脅威を混同してしまうのですが…

A. 弱みは「自社が変えられる内的要因」、脅威は「自社では変えにくい外的要因」と考えると分けやすいです。

Q4. 分析に時間がかかりすぎて困っています。短時間でやる方法はありますか?

A. まずは既存のデータや資料などを集め、仮説ベースでもよいので項目を整理しておくのがコツです。当日のミーティングでは、その仮説を検証・補足する形で進めれば短時間でまとめられます。

まとめ

SWOT分析は、製造業や中小企業にとっても有効なフレームワークです。「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4要素を整理することで、自社が持つ潜在力や経営課題、そして市場からもたらされるチャンスとリスクが明確になります。

さらに、クロスSWOT分析を行うと、具体的な戦略立案や経営判断にスムーズにつなげられるでしょう。

- まずは目的をはっきりさせること

- 外部環境(機会・脅威)と内部環境(強み・弱み)を丁寧に分類

- 多様な視点や客観的データを取り入れつつ、議論する

- 最終的には戦略や施策を行動レベルに落とし込む

このプロセスをしっかり踏むことで、SWOT分析は単なる「表作成」に終わらず、実践的な経営支援ツールへと変わります。とくに、技術力や職人技が評価される製造業、中小企業特有の経営課題を抱える会社では、SWOT分析を活用することで、これまで見えていなかった成長シナリオや改善策を発見できるはずです。

経営やマーケティングの方針に迷いが生じたとき、あるいは新プロジェクトや新商品開発などに踏み出すときは、ぜひ本記事で紹介したSWOT分析を実践してみてください。