INDEX

「気づけば、つい買ってしまった。」そんな経験はありませんか?

実は、消費者が「欲しい」と思う瞬間には、心理的なメカニズムが働いています。そのメカニズムをわかりやすく整理したフレームワークが『AIDMA(アイドマ)の法則』です。

製造業の営業やマーケティングでも、この法則を活用することで、顧客の心を掴み、成約率を大幅に向上させることが可能です。本記事では、AIDMAの法則がどのように機能するのか、さらに製造業における具体例を交えて徹底解説します。

「売れる営業トークを作りたい」「顧客のニーズをもっと深く理解したい」そんな方はぜひ最後までご覧ください!

営業やマーケティングに使える心理学について知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

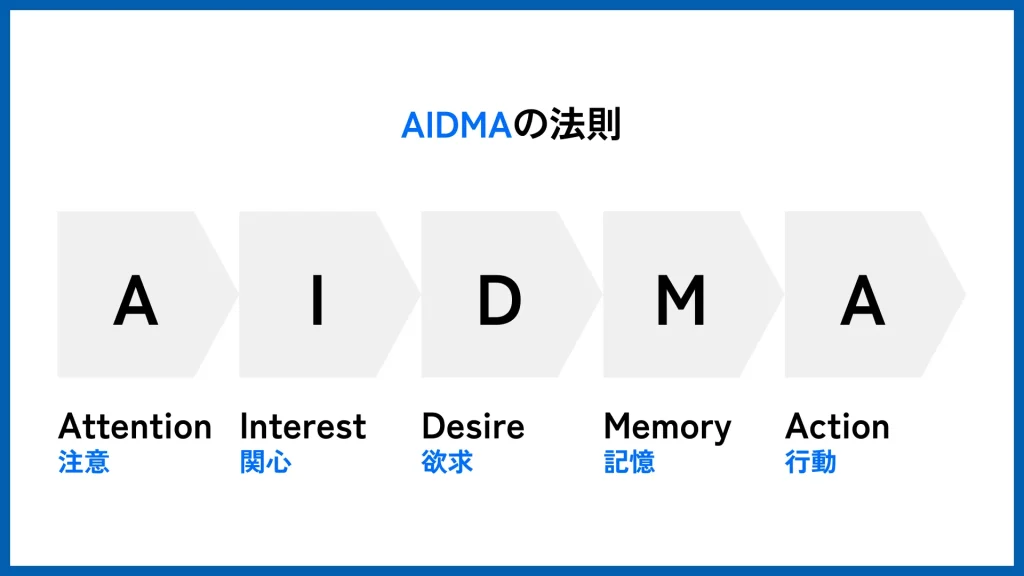

AIDMAの法則とは?

『AIDMA(アイドマ)の法則』は、消費者が商品やサービスを購入するまでの心理的プロセスを5つのステップで示したフレームワークです。それぞれのステップが顧客の行動にどのように影響を与えるのかを理解することで、営業やマーケティング活動をより効果的に進めることができます。

AIDMAの5つのステップ

- Attention(注意)

- 顧客が商品やサービスの存在に気づく段階。

例:展示会で目立つブースを設置し、注目を集める。

- 顧客が商品やサービスの存在に気づく段階。

- Interest(興味)

- 商品やサービスに対して関心を持つ段階。

例:顧客の課題に沿った具体的な提案や魅力的なデモを見せる。

- 商品やサービスに対して関心を持つ段階。

- Desire(欲求)

- 商品を欲しいと感じる段階。

例:導入後の成功事例を共有し、顧客に「自分もこうなりたい」と思わせる。

- 商品を欲しいと感じる段階。

- Memory(記憶)

- 商品やサービスについて記憶に残る段階。

例:名刺交換後にフォローアップメールを送り、情報を再確認してもらう。

- 商品やサービスについて記憶に残る段階。

- Action(行動)

- 実際に購入や問い合わせなどの行動を起こす段階。

例:「今だけお得なキャンペーン」や「次回ミーティング日程の確定」を提案。

- 実際に購入や問い合わせなどの行動を起こす段階。

背景と活用の広がり

AIDMAの法則は、1920年代に広告業界で提唱されたフレームワーク(考え方の枠組み)です。

消費者の心理を体系化したこのモデルは、営業・マーケティング活動の基本原則として長年利用されてきました。

製造業においても、複雑な製品やサービスを取り扱う場面で、顧客心理の理解が不可欠です。

AIDMAの法則を活用するメリット

AIDMAの法則を理解し活用することで、営業やマーケティング活動において次のような具体的なメリットを得ることができます。

1. 顧客の購買心理を可視化できる

営業担当者が顧客心理を深く理解することで、効果的なアプローチ方法を設計できます。例えば、「Interest(興味)」の段階では、具体的な製品デモや顧客の課題解決に役立つ情報を提示することが有効です。

2. セールスプロセスの効率化

顧客が「どの段階にいるのか」を正確に把握することで、不必要な情報提供を避け、ピンポイントで効果的な提案ができます。これにより、商談の時間を短縮し、成約率を高めることが可能です。

3. 他社との差別化

多くの製品やサービスが市場にあふれる中で、AIDMAの各段階を意識したアプローチを取ることで、顧客に「記憶(Memory)」に残る営業活動が実現します。これが、他社製品との差別化に繋がります。

具体例: 製造業での応用

- Attention(注意): 展示会で目を引くデザインやインパクトのある製品パンフレットを活用。

- Interest(興味): 技術的な詳細を分かりやすく説明する動画コンテンツを用意。

- Desire(欲求): 導入後の成功事例を紹介し、「自分たちも同じ効果を得られる」と感じてもらう。

- Memory(記憶): 商談後のフォローアップメールで、製品のメリットを再確認してもらう。

- Action(行動): 期間限定のプロモーションや値引きキャンペーンで購入を促す。

各ステップの具体例

AIDMAの法則を効果的に活用するためには、各ステップで顧客の心理をしっかりと掴む必要があります。ここでは、製造業における具体例を挙げながら、各ステップを深掘りしていきます。

1. Attention(注意)

顧客が気づく最初のステップ:目立つ工夫で注意を引く

- 具体例: 大型展示会でのブースデザイン

- 視認性の高い色使いを取り入れたブースや、注目を集める動作付き機械を展示することで通行者の目を引く。

- 実施例: 製品が動作する様子をライブデモで披露し、足を止めた来場者を獲得。

弊社でも展示会に出典した際、自社サービスの紹介動画を展示し、多くの方に興味を持っていただきました。

2. Interest(興味)

製品やサービスへの関心を高める:顧客の課題にフォーカス

- 具体例: 導入による課題解決のストーリーを提示

- 「この加工機械を使うことで、生産効率が20%向上します」という、顧客に関連した数値で具体的なメリットを提示。

- 実施例: 営業資料に、同業他社が導入して得た成果を分かりやすく記載。

3. Desire(欲求)

「欲しい」と感じさせる:成功した導入事例を共有

- 具体例: 導入事例を通じて具体的な成果を見せる

- 製品を導入した企業がどのような成果を上げたか、数字やグラフを活用して視覚的に伝える。

- 実施例: 「導入後3か月でコスト削減率が30%に達した」という具体例を事例集として営業トークに活用。

弊社では、以下のような事例を公開し、提案時にお見せしています。

事例のポイントは、「顧客が自分ごと化できるかどうか」です。

顧客の企業規模や業界、職種にあわせて適切な事例を紹介することで、「Desire(欲求)」につながるでしょう。

Memory(記憶)

顧客の記憶に残る工夫:適切なタイミングで情報を届ける

- 具体例: フォローアップメールやカタログの送付

- 商談後に送るメールに、製品の簡易デモ動画リンクや特典情報を添付し、顧客に再度検討させる。

- 実施例: 「本日ご紹介した製品の詳細資料です」といった形で、顧客が記憶を新鮮に保てるサポートを行う。

Action(行動)

購買や問い合わせを引き出す:具体的な行動を促す

- 具体例: 限定キャンペーンやスムーズな見積もりプロセス

- 「今月中に契約いただければ初期費用を10%割引」といった緊急性を訴求する提案を行う。

- 実施例: 見積もり作成を簡易化し、顧客がすぐに意思決定できる環境を整える。

ポイントまとめ

- 各ステップで顧客の心理に合わせた具体的な施策を打つことで、商談の成功率を高める。

- 特に製造業では「デモンストレーション」や「事例共有」が重要なカギとなる。

AIDMAの法則を営業活動に取り入れる方法

AIDMAの法則は理論として優れているだけでなく、日々の営業活動にも実践的に活用できるツールです。ここでは、製造業やその他の業界で実際に使えるアプローチを紹介します。

1. 営業トークの構成に活用

AIDMAの各ステップに基づいて営業トークを組み立てると、顧客の心理に沿った提案が可能になります。

- 例: Attention → Interest → Desire

- Attention(注意): 「最新の製品で業界シェアNo.1を獲得しました。」

- Interest(興味): 「従来製品と比較して、生産性が20%向上します。」

- Desire(欲求): 「導入いただいた他社では、生産コストを大幅に削減しています。」

2. フォローアップツールの活用

顧客が購入まで進むには、「記憶(Memory)」に残すフォローアップが重要です。これにはデジタルツールやマーケティングオートメーションを活用するのが効果的です。

- メールの例

- 「先日のご説明資料をお送りします。ぜひご一読ください。」

- 「導入後の成功事例もございますので、合わせてご確認ください。」

3. KPIをAIDMAに基づいて設定

各ステップごとにKPIを設定することで、営業プロセスを可視化し、効率的に改善できます。

- Attention: ウェブサイトの訪問者数、広告のクリック率

- Interest: ダウンロード数、デモ参加者数

- Desire: 見積もり依頼数

- Memory: メールの開封率、再訪問率

- Action: 成約率

4. AIDMAをベースにした営業トレーニング

営業チーム全体でAIDMAの法則を共有し、実際のシナリオで練習を行うことで、各ステップの重要性を理解してもらいます。

- 演習例

- 「Attention(注意)」を引くための効果的なキャッチフレーズを考える。

- 「Desire(欲求)」を高める具体的な導入事例を共有する。

5. マーケティング部門との連携

AIDMAの法則は営業だけでなくマーケティング活動にも適用できます。営業とマーケティングが連携し、リードナーチャリングを行うことで成約率が向上します。

- 具体例

- マーケティング部門が「Attention」や「Interest」に注力し、営業部門が「Desire」や「Action」を担当する分業体制を構築する。

まとめ

AIDMA(アイドマ)の法則は、消費者が商品やサービスを購入するまでの心理プロセスをわかりやすく整理した考え方です。もちろん、すべての購買プロセスがAIDMAに当てはまるとは限りませんが、これを活用することで、無理に売り込むのではなく、自然な流れで顧客の購買行動を後押しすることができます。

営業・マーケティングに役立つ他の心理学・購買モデルも紹介していきますので、引き続き他の記事もチェックしてみてください。